L’esthétique de la sobriété : les questions et réponses

Ndlr : nous avons donné quartier libre à Alexis Nicolas pour enrichir son intervention à l’USI. La sobriété est un sujet d'actualité crucial, il nous semblait donc important de diffuser les informations et les questionnements des experts sur ce sujet, pour enrichir la réflexion de chacun·e. C’est un sujet riche et complexe pour lequel le débat conflictuel et respectueux est d’utilité publique. N’hésitez pas à ajouter vos commentaires ou questions en fin d'article !

La conférence USI 2022

L’équipe de l’USI m’a proposé de venir partager mes réflexions sur le numérique responsable pour l’édition 2022. J’ai eu le plaisir de donner une conférence intitulée l'esthétique de la sobriété, qui aborde la question de l’inévitable sobriété, toujours plus intensément d’actualité en cette rentrée, la distinction entre sobriété et efficacité, puis explore ce que pourrait être une sobriété numérique et pourquoi ce n’est pas si simple d’accès. Je termine cette conférence en reliant sobriété individuelle et collective et en quoi elles amplifient une bifurcation déjà en cours et vers où elles pourraient nous mener.

Si vous ne l’avez pas encore regardé, voici son accroche :

Associez-vous la sobriété à la tristesse, la frustration ou la privation ? Venez bousculer votre perception avant que les crises climatique, énergétique et les pénuries ne vous l’imposent ! La sobriété individuelle peut rimer avec fluidité, apprentissage et coopération, pour dessiner une esthétique de vie désirable. En l’envisageant à l’échelle collective, sous condition d’équité, elle pourrait même nous offrir l’opportunité d’une véritable bifurcation.

https://www.youtube.com/watch?v=-dUUNXf4jPg

Et pour celles et ceux qui souhaitent avoir accès à mes sources : c'est par ici.

L'esthétique de la sobriété - Alexis Nicolas - USI 2022Télécharger

Un peu de contexte

Depuis la conférence, que ce soit via LinkedIn, via des collègues ou des amis, j’ai eu beaucoup de retours positifs sur celle-ci. Ceci ne confirme aucunement la qualité ou la fiabilité de mes propos, ces retours étant déformés par un biais de sélection évident. Je vous invite à vous faire votre propre opinion, à ne pas croire mes propos et à vérifier mes sources. On me demande également souvent : “comment les participant·e·s ont réagi à ta conférence ?”. Je lis dans cette question une forme d’inquiétude (est-ce que les personnes ont rejeté ton propos en bloc) et d’espoir (est-ce que les personnes adhèrent enfin) entremêlés. J’ai eu l’occasion d’échanger avec 2 participants de vive voix après la conférence.

Le premier me fit l’objection que “tout le monde à la campagne n’était pas un modèle viable”, ce avec quoi je suis entièrement d’accord, même si j’ai fait le choix personnel de l’exode urbain, je ne le propose absolument pas comme un modèle collectif, je me moque même gentiment de mes illusions et le but de mon propos était simplement d’illustrer par un retour d’expérience personnelle en quoi la sobriété (en particulier quand on est ingénieur et CSP+) n’est pas facile d’accès, le réflexe étant l’efficacité.

Le second était globalement d’accord avec mon idée générale, mais était plus nuancé sur les arbitrages à faire, sur l’avenir qui se dessine et sur le reste d’espoir d’un “futur high tech” mesuré. Ma conviction aujourd’hui est assez radicale : je pense que nous n’avons pas les ressources (en énergies, en métaux, en sols, en eau, en sable, en biomasse) permettant les démesures des pays riches et que c’est plutôt une bonne nouvelle pour enfin tout réinventer. Ce tout étant vraiment très très vaste surtout pour les Terrien·ne·s qui, comme moi, sont privilégié·e·s (si vous cochez une ou plusieurs cases de la liste suivante alors vous avez un ou plusieurs privilèges : supérieur au revenu médian mondial, supérieur au revenu médian dans les pays riches, homme, blanc, hétéro, cis, valide).

Les questions des participants

Ce rappel étant fait, l’objectif de cet article est de pouvoir prendre le temps de répondre aux questions posées pendant la conférence et auxquelles je n’ai pas eu le plaisir de répondre en direct. Les voici telles que formulées dans l’outil numérique qui permettait de les poser, et j’imagine à peu près dans l’ordre dans lequel elles ont été soumises :

- Etes-vous prêt à vous faire arracher [une dent] à l’ancienne ? Plus globalement, on arrête aussi tous les progrès de la médecine ?

- La sobriété n’est-elle pas un gadget de riche ? Les plus pollueurs sont les chinois et les indiens, non ?

- La sobriété est-elle compatible avec la rentabilité économique (pour une entreprise) ?

- Il se peut qu'il y ait de l'eau sur Mars qui peut être vital pour notre futur, comment ne pas investir et éviter "d'éviter", pour explorer cela?

- Donc les cryptomonnaies, c'est no way pour vous ?

- Qu'est-ce que c'est, le convivialisme ?

- Comment convaincre l'entreprise d'aller vers la sobriété quand cela va à l'encontre des indicateurs de performance de celle-ci ?

Médecine, géopolitique, économie, exploration martienne… Le spectre des questionnements est aussi vaste que riche. Décryptons tout cela à travers le prisme de la sobriété !

Etes-vous prêt à vous faire arracher [une dent] à l’ancienne ? Plus globalement, on arrête aussi tous les progrès de la médecine ?

Je prends l’hypothèse que la personne qui a posé la question a oublié les mots “une dent”, je les ai donc ajoutés entre crochets. Cette question me paraît mal posée, car sans contreparties, sans mise en rapport avec autre chose. Alors pour y répondre avec la même insouciance, c’est-à-dire en prenant comme évident l’illusion d’abondance d’une personne aisée vivant en France, bien sûr que non je ne suis pas prêt à “me faire arracher [une dent] à l’ancienne”. Mais approfondissons un peu, surtout depuis que la fin de l’abondance, de l’évidence et de l’insouciance gagne sa place dans les conseils de ministres…

Tout d’abord je considère que l’abondance n'existe pas, et n’a jamais existé. Il y a toujours une contrepartie au luxe d’avoir accès à des antidouleurs et des machines de pointe en dentisterie et en médecine plus largement. Il faut par exemple avoir accès aux moyens d’extraction, de transformation, de production, de distribution, de maintenance, de formation pour ces médicaments et ces machines de pointe, ce qui n’est pas le cas pour tout le monde sur terre. Pour celles et ceux qui ont le privilège d’y avoir accès, il me semble important de prendre conscience que ce n’est possible que sous condition d’exploitations plus ou moins violentes (exploitation d’enfants esclaves dans les mines d’extraction de métaux, exploitation de territoires et d’écosystèmes dévastés et pollués par les mines, exploitation d’énergies fossiles pour faire tourner les machines, exploitation d’employé·e·s dans les usines plus ou moins protégé·e·s par leurs pays respectifs, etc…) et qu’il y a un coût, autre que monétaire, à ce privilège.

Quand je regarde ces coûts de plus près, j’avoue humblement que j’ai le vertige et que je prends peur. Je prends la mesure de nos privilèges en matière de santé en France même si les services publics se dégradent fortement. Je ne suis pas à la hauteur de l’impératif “cesser de nuire” qui s’impose de plus en plus à moi : je ne pense pas être capable de me faire arracher une dent à l’ancienne. Et si j’avais une baguette magique, j’opterais pour effacer ces externalités négatives et continuer d’avoir accès à ces progrès. Faute de baguette magique, je tente d’assumer le poids de nos privilèges en étant lucide, et je m’engage pour réduire ces externalités négatives d’une manière ou d’une autre. Et je vous lance l’invitation, si vous tenez à ce privilège (de ne pas se “faire arracher [une dent] à l’ancienne”), à vous engager aussi fermement que la formulation de cette question.

Plus globalement devrions-nous arrêter le progrès de la médecine ? Je ne suis pas qualifié pour y répondre de manière précise, je vous partage mon opinion. En ce qui concerne les progrès (car le progrès de la médecine n’est pas uniforme et d’un seul bloc) qui ont un coût extra-financier insupportable et un bénéfice social ou sanitaire peu évident, oui bien sûr, je pense que nous devrions les arrêter, il serait temps !

La question finalement est moins d’arrêter le progrès que celle de leur mise en perspectives et de leur accès au plus grand nombre.

La question serait presque “comment avons-nous pu supporter autant d’impacts, d’exploitations, de destructions jusqu’à aujourd’hui ?”. À l’avenir, j’aspire à plus de mesure, à plus de justesse, à l’exploration collective de solutions et de progrès plus supportables. Je pense que tous les progrès ne peuvent et ne doivent être arrêtés, mais qu’il va falloir commencer à penser sérieusement lesquels nous voulons, et ceux que nous ne voulons pas.

Je préfère un effort massif vers une médecine moins génératrice d’exploitations (à l’image des chiens pour remplacer les IRM dans la détection de cancer) à l’aveuglement collectif dont cette question se fait l’écho. La question finalement est moins d’arrêter le progrès que celle de leur mise en perspectives (bénéfices sociaux et sanitaires versus externalités négatives) et de leur accès au plus grand nombre. Et aussi comment pouvons-nous arbitrer collectivement entre un usage de l’énergie et des métaux pour le progrès en médecine versus, par exemple, télécharger des films en 5G ?

La sobriété n’est elle pas un gadget de riche ? Les plus pollueurs sont les chinois et les indiens, non ?

Par quasi définition la sobriété est un “gadget de riche” : la sobriété (individuelle) est le choix volontaire d’un mode de vie moins prédateur d’exploitations. La sobriété individuelle est une sorte de pauvreté choisie, comme l’exprime Jean-Marc Jancovici. Cependant, à la place de “gadget”, j’utiliserais le mot “devoir”, au sens éthique du terme. Je pense que la sobriété est une obligation éthique des riches, en particulier dans les pays riches.

En effet, la sobriété collective des pays riches ne sera pas tenable (au sens de “paix sociale”) sans équité : il n’est pas décent de demander à tous, indistinctement, une sobriété dans l’usage du chauffage, sans exiger de la part de celles et ceux qui ont un mode de vie opulent de faire preuve de mesure (je pointe en particulier les jets privés, yachts privés, voir vols spatiaux touristiques, mais aussi dans une moindre mesure les maisons secondaires, les piscines privées et les loisirs carbonés).

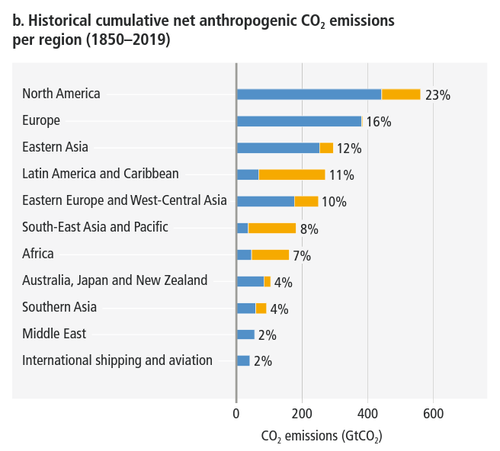

Pour la seconde question, tout dépend ce qu’on regarde : les émissions annuelles du pays, les émissions annuelles moyennes par habitant du pays, les émissions cumulées du pays, les autres pollutions que les émissions de CO2. Je vais partir de l’hypothèse que “pollueurs” signifie ici “fortement émetteurs de CO2” (ce qui est réducteur). Je veux donc comparer les émissions de CO2 cumulées dans le temps : les émissions annuelles n’ont que peu d’intérêt, puisque ce qui compte en termes de changement climatique, ce sont les émissions cumulées de gaz à effet de serre (dont le CO2 fait partie). Le 3e volet du 6e rapport du GIEC nous donne la réponse à l'échelle des continents (voir figure SPM.2 figure b du rapport IPCC_AR6_WGIII_SPM page 14) :

L’Amérique du nord et l’Europe sont les 2 continents les plus “pollueurs” même en ne regardant que la partie en bleue qui sont les émissions de CO2 issues de la combustion des énergies fossiles (la partie jaune étant les émissions de CO2 issues du changement d’affectation des sols).

La sobriété est une obligation éthique des riches.

Si j’ajoute à cela que les populations des pays pointées par cette question sont souvent les premières victimes du dérèglement climatique sans être les “plus pollueurs”, cela renforce encore l’obligation éthique à la sobriété des pays riches, et plus particulièrement encore, des riches dans les pays riches ainsi qu’à la solidarité internationale et à la réduction des inégalités de richesses.

D'après vous, la sobriété est-elle compatible avec la rentabilité économique (pour une entreprise) ?

Mon intention dans cette conférence était surtout de rendre désirable et belle la sobriété auprès d’un public qui me ressemble. À l’image de mon témoignage et des exemples en sobriété numérique, ma conférence parlait surtout de sobriété individuelle. Si on regarde à l’échelle collective de l’entreprise, dans les règles du jeu actuelles, je pense que la sobriété relève davantage de la bonne conscience, du devoir moral, de la responsabilité que de la norme, et non elle n’est pas compatible avec la quête permanente de croissance.

Sur le plan strictement économique, la sobriété des entreprises dans leur consommation énergétique pourrait être compatible avec leur rentabilité car cela pourrait baisser leurs coûts d’exploitation et donc augmenter leurs marges. Ça se complexifie si on prend en compte l’impact de cette sobriété énergétique (ou le rationnement qui sera la version punitive et subie) dans la réduction de la production et donc dans la diminution du chiffre d'affaires.

Pire encore, certaines entreprises à l’heure actuelle (par exemple les entreprises Arc et Duralex) passent au chômage partiel faute de trésorerie face à l’augmentation des prix de l’énergie. Là où il y a contradiction, c’est que les injonctions de conquête et de croissance auxquelles sont soumises les entreprises dans les conventions économiques actuelles, poussent à investir. Et l’investissement à court terme est l'inverse de la sobriété.

Pour autant, c’est là que ça se complexifie encore, la sobriété collective à l’échelle d’un pays n’est accessible qu’après avoir investi dans les infrastructures permettant cette sobriété, autrement dit, à l’échelle collective la sobriété est nécessairement planifiée (par exemple investir dans les pistes cyclables ou dans la rénovation des bâtiments ou dans les transports en commun). De la même manière, à l’échelle d’une entreprise, des investissements peuvent être réalisés pour aller vers plus de sobriété (mais attention la sobriété change l’usage sinon c’est uniquement de l’efficacité).

C’est, je crois, ce qui fait dire à Alain Grandjean, cofondateur de Carbone 4, que la transition énergétique ne sera pas nécessairement décroissante (et que ce n’est pas le bon débat selon lui) car elle va nécessiter des investissements importants au démarrage.

A l’échelle collective, la sobriété est nécessairement planifiée.

Ma conviction actuelle est plus radicale, je pense que nous n’éviterons pas la décroissance économique car la transition énergétique ne peut pas avoir lieu à “mode de vie équivalent ou proche”. Nous manquerons de ressources et nous ferons face à des conséquences insupportables tôt ou tard. Nous devrons choisir quoi garder et quoi arrêter (y compris des entreprises), nous devrons “désinvestir”, nous devrons “démanteler” (j’emprunte ces termes à Alexandre Monnin, professeur en redirection écologique et design à l’ESC Clermont Business School), et cela se fera de gré ou de force, en réaction aux pénuries ou à un environnement trop hostile.

Je préfère donc dès aujourd’hui, volontairement, parce que j’ai la chance de pouvoir choisir, rééduquer mes désirs vers plus de sobriété en “choisissant des contraintes artificielles à mes propres dépens” (j'emprunte la formule à Gauthier Roussilhe, doctorant au RMIT et au Centre de Recherche en Design (ENS Saclay, ENSCI)) et inviter celles et ceux qui ont des privilèges à faire de même le plus rapidement possible.

Je choisis ces contraintes artificielles selon ma compréhension des limites physiques qui s’imposent déjà, et s’imposeront davantage dans le futur, ainsi que selon mes orientations politiques en matière de réductions des inégalités, discriminations et dominations. Pour terminer en revenant à l’entreprise, même dans une économie en décroissance (les contraintes pouvant être de nature physique et ou réglementaire et ou morale), il y aura des gagnants et des perdants, un peu comme pendant une période de récession, à la différence non négligeable que les penseurs de la décroissance nous invitent à organiser ces choix collectivement plutôt qu’à les subir par les seules règles du marché et de la libre concurrence.

Il se peut qu'il y ait de l'eau sur Mars qui peut être vital pour notre futur, comment ne pas investir et éviter "d'éviter", pour explorer cela?

Il se peut en effet… Je vais retourner la charge de la preuve : apportez-moi la preuve que la probabilité qu’il y ait de l’eau sur Mars justifie les moyens à mettre en oeuvre, apportez-moi la preuve nous avons suffisamment de ressources (en énergie, métaux, sol, eau) pour permettre à ce “il se peut” de se produire sans trop de souffrances (humaines et non humaines) et apportez-moi la garantie que ce possible bénéficie à toutes et tous indépendamment de sa couleur de peau, de son genre, de sa religion, de sa validité, de sa richesse, de sa nationalité, de son orientation sexuelle.

Explorons ce qui a le maximum de probabilités d’arriver plutôt qu’une vague promesse d’un futur obsolète.

Quand j’aurais ces preuves et cette garantie, alors je serai favorable à cette exploration. Sans celles-ci, je pense beaucoup plus sage et rationnel de s’abstenir. Surtout que Mars n’est pas habitable, la Terre si. Ne serait-il pas plus pertinent et réaliste de préserver l’habitabilité de la terre, et de la restaurer ? Il y a beaucoup à explorer en la matière ! Sur Terre c’est certain : il y a de l’eau ! S’il faut céder aux sirènes de l’exploration, alors explorons ce qui a le maximum de probabilités d’arriver (réinventer nos modes de vie sur Terre) plutôt qu’une vague promesse d’un futur obsolète (aller sur Mars pour exploiter la possibilité faible qu’il y ait de l’eau).

Pour aller plus loin, je crois que nous ne sommes pas soumis, par nature, à l’exploration à tout va et au toujours plus. Bien sûr, les neuroscientifiques ont découvert des mécanismes qui nous poussent physiologiquement à l’exploration (le striatum), et souvent nous découvrons aussi des mécanismes contraires qui les tempèrent et qui nous poussent à l'entraide, à l’empathie (neurones miroirs) ou à la routine (le cortex cingulaire). Mais ces mécanismes ne suffisent pas à expliquer nos choix de société, ni ce à quoi on donne de la valeur.

Il me semble important de s’abstenir d’utiliser la nature (de l’humain en particulier) comme une justification à tel ou tel choix de société. Et je trouve effrayant que collectivement “nous” (entendre les normes sociales dominantes en Occident) soyons si convaincus d’être l’aboutissement de l’évolution humaine. La lecture du livre de Graeber et Wengrow Au commencement était m’a ouvert les yeux sur nos fables collectives et par là-même sur de nouveaux possibles, de nouveaux choix collectifs, de nouvelles façon d’être en société pour lesquels la sobriété et la mesure sont belles, joyeuses, essentielles, éthiques et que la démesure et l’hubris sont criminelles.

Donc les cryptomonnaies, c'est no way pour vous ?

À titre personnel, j’ai pu être tenté par l’aventure bitcoin à ses débuts, parce que je trouve l'algorithme beau et la proposition d’une monnaie non contrôlée par les banques très intéressante. Mais les cryptomonnaies supposent toute l’infrastructure du numérique et, selon les algorithmes, certaines sont extrêmement consommatrices de ressources (matérielles et électriques). Et puis, quel est l’intérêt social des cryptomonnaies ? À qui bénéficient-elles in fine ? Une monnaie non contrôlée par les banques est une idée qui me séduit, mais je ne suis pas certain que les cryptomonnaies soient la seule réponse possible. Donc en effet c’est “no way” pour moi.

Cependant, les algorithmes qui ont été développés pour ça pourraient être intéressants à transférer dans d’autres cas d’usage, à condition que leur fonctionnement soit le plus sobre possible et qu’ils répondent à un usage qui puisse bénéficier à toutes et tous.

Qu'est-ce que c'est le convivialisme ?

C’est une philosophie politique de la vie en commun qui part du constat que “les doctrines politiques héritées (libéralisme, socialisme, communisme, anarchisme) ne sont plus des guides suffisants aujourd’hui parce qu’elles ne nous disent rien de décisif ni sur la finitude des ressources naturelles, ni sur la mondialité et la pluralité des cultures, ni, enfin, sur la bonne manière de juguler l’aspiration infantile à la toute-puissance (ce que les Grecs anciens appelaient l’hubris) inhérente au désir humain.” Ceci est extrait du site internet du convivialisme, je vous invite à creuser par vous-même si vous voulez en savoir plus.

Comment convaincre l'entreprise d'aller vers la sobriété quand cela va à l'encontre des indicateurs de performance de celle-ci ?

Je ne sais pas répondre à cette question. Il n’est parfois pas possible de convaincre, surtout quand on ne joue pas au même jeu. Si sur un même plateau vous jouez aux dames, alors que votre collègue joue aux échecs, vous ne pouvez pas jouer ensemble.

Ma stratégie personnelle n’est pas de convaincre, mais de faire du mieux que je peux, en acceptant mes limites et mes contradictions. J’ose parler de mes peurs, de mes craintes, de mes inquiétudes face à l’état de notre monde, autant sur le plan environnemental que sociétal, en dehors de mon cercle proche et notamment en entreprise, à la machine à café ou sur les réseaux sociaux d’entreprise, en luttant contre la tentation de basculer dans une posture moralisatrice ou inutilement catastrophiste. J’ose dire non à ce qui ne me convient pas ou plus (par exemple prendre l’avion pour partir en mission). Et petit à petit, échanges après échanges, chacun trace son chemin, dans l’entreprise et en dehors. Bonne route !

Et si vous avez d’autres questions ou remarques suite à l’écoute de la conférence ou la lecture de cet article, n’hésitez pas à les poser en commentaire, je tâcherai d’y répondre.